Individuelle Heizsysteme

Dort wo Anschlüsse an die Fernwärme nicht möglich sind, bieten Einzellösungen wie Wärmepumpen oder Pellet-Feuerungen gute Alternativen für die Wärmeversorgung von Gebäuden. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die verfügbaren individuellen Heizsysteme, und finden heraus, welche dieser Systeme an Ihrem Standort möglich sind.

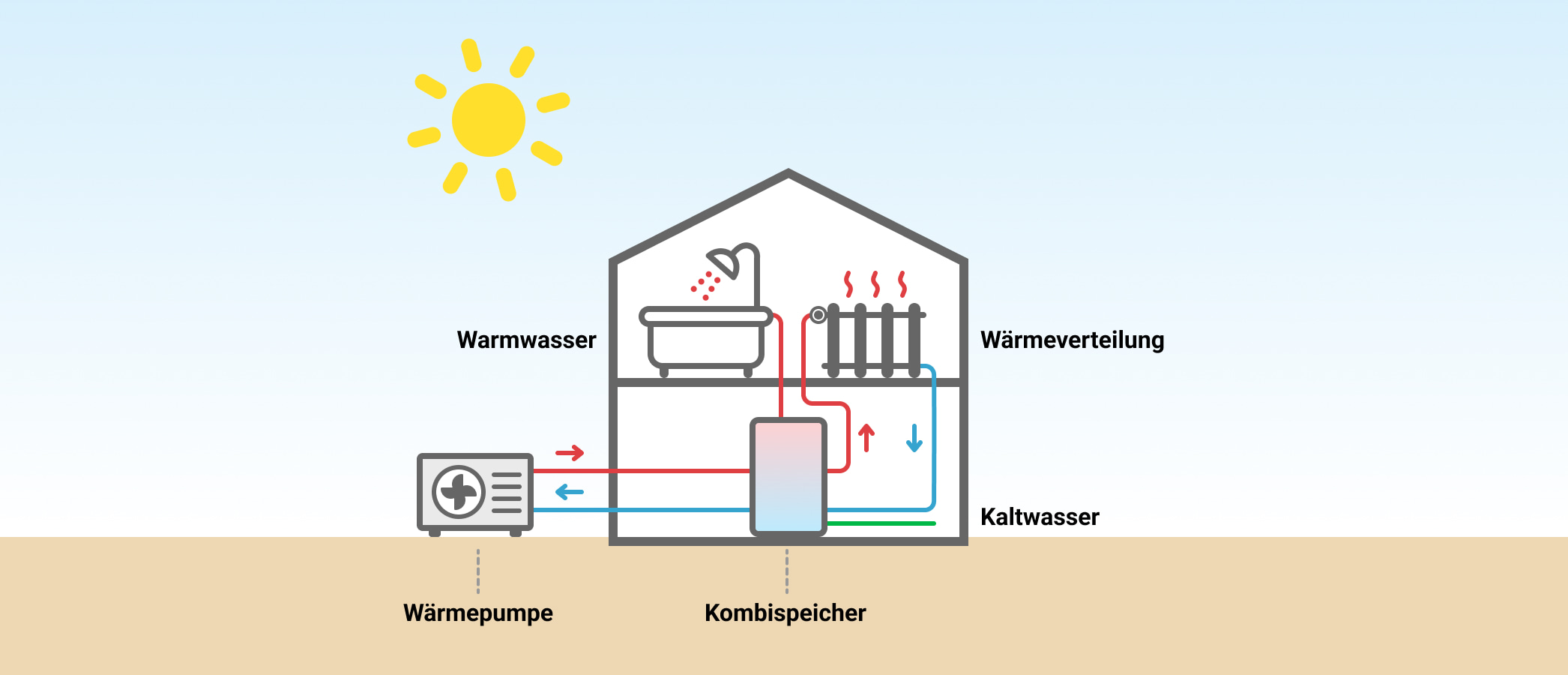

Luft-Wasser-Wärmepumpe

Wärmepumpen beziehen Wärme aus der Umgebungsluft und können mit dem Einsatz von Elektrizität die Temperatur erhöhen. Das funktioniert ähnlich wie bei einem Kühlschrank, nur in der umgekehrten Richtung. Dieser Prozess ist sehr effizient. Mit einer Einheit Energie in Form von Strom können bis zu vier Einheiten Energie in Form von Wärme gewonnen werden.

Luft-Wasser-Wärmepumpen saugen Aussenluft an und nutzen ihre Wärme. Sie sind somit theoretisch überall einsetzbar. In Birsfelden kann ausserhalb der Fernwärmegebiete mit Luft-Wasser-Wärmepumpen zukünftig ein bedeutender Teil der Wärme bereitgestellt werden, vor allem bei Einfamilienhäusern und kleineren Mehrfamilienhäusern.

Enge Platzverhältnisse sowie die Einhaltung der strengen Lärmschutzauflagen in der Schweiz können jedoch die Nutzung einschränken. Vor dem Bau jeder Luft-Wasser-Wärmepumpe muss ein Lärmschutznachweis erbracht werden. Wird dieser bewilligt, kann davon ausgegangen werden, dass der Schallpegel der Wärmepumpe nicht störend wirkt. Auch ist zu beachten, dass die Wärmepumpe hauptsächlich im Winter läuft, wenn man sich seltener im Garten aufhält.

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe hat meist tiefere Investitionen als andere Wärmepumpentypen, dafür jedoch etwas höhere Stromkosten im Betrieb. Vor allem bei tiefen Aussentemperaturen verbrauchen Luft-Wasser-Wärmepumpen mehr Strom als Erdsonden-Wärmepumpen. Je besser eine Liegenschaft energetisch saniert wurde, desto wirtschaftlicher läuft die Wärmepumpe. Zudem kann mit einer eigenen PV-Anlage ein Teil des Stromverbrauchs der Wärmepumpe lokal erzeugt werden.

Wie Luft-Wasser-Wärmepumpen über das Baselbieter Energiepaket unterstützt werden, erfahren sie hier.

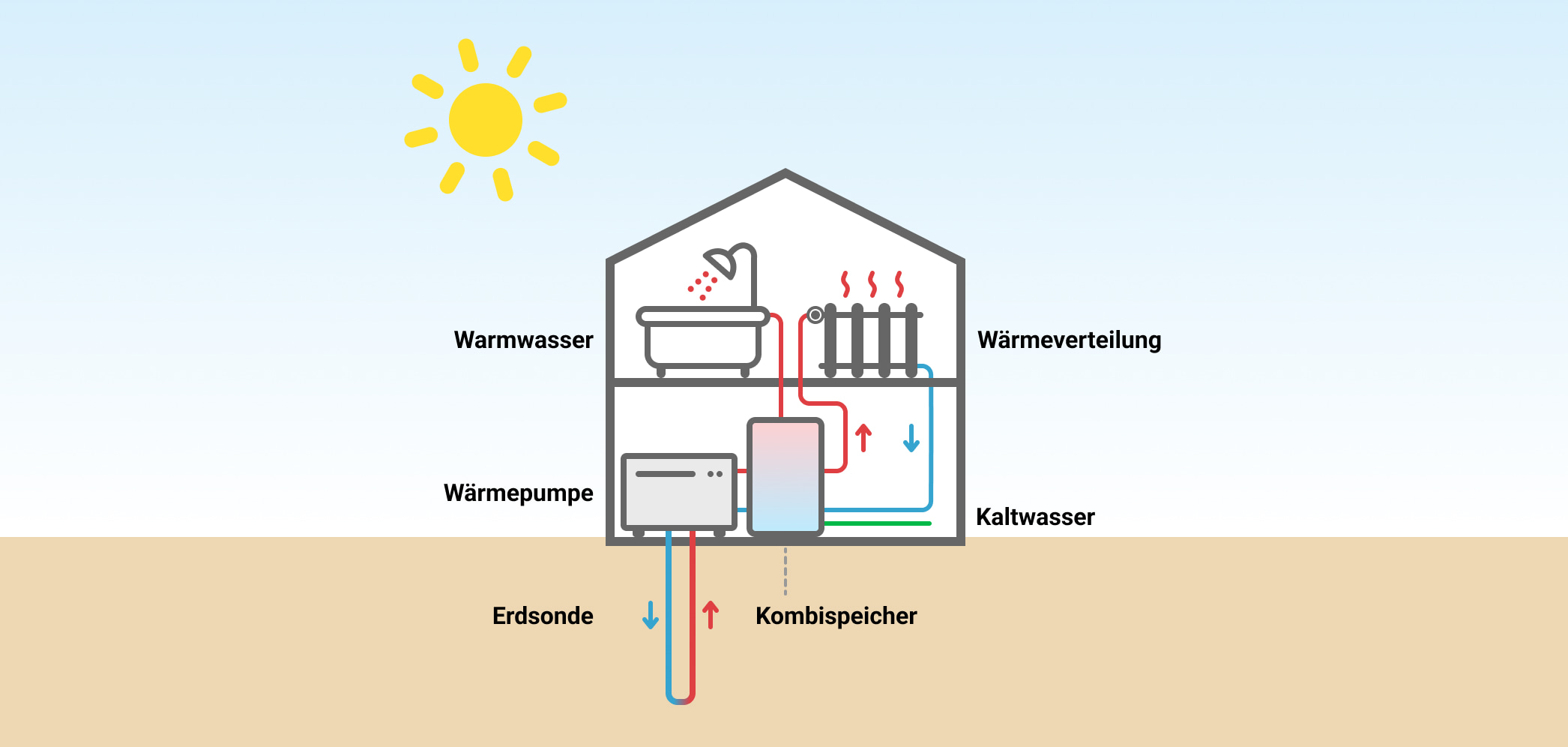

Erdsonden-Wärmepumpe

Erdsonden-Wärmepumpen (auch Sole-Wasser-Wärmepumpen genannt) funktionieren nach demselben Prinzip wie die Luft-Wasser-Wärmepumpen. Sie entziehen dem Erdreich Wärme und erhöhen die Temperatur mit dem Einsatz von Elektrizität. Bei Erdsonden-Wärmepumpen wird dem Erdreich Energie aus Bohrungen bis etwa 200 Meter Tiefe entnommen. Eine Flüssigkeit bringt die Wärme durch ein unterirdisches Rohrsystem zur Oberfläche und führt es der Wärmepumpe zu.

Erdsonden-Wärmepumpen können nur an Standorten installiert werden, an denen aufgrund der Bohrungen keine Gefahren für das Grundwasser oder geologische Risken bestehen. Bohrungen müssen deshalb vom AUE BL bewilligt werden. Die technischen Installationen sind im Erdreich und Keller verbaut und es werden keine Aussengeräte benötigt. Die Einhaltung der Lärmschutzverordnung ist deshalb kein Problem. Allerdings muss eine ausreichende, unverbaute Grundstücksfläche zur Verfügung stehen, auf der die Bohrungen durchgeführt werden können.

Die Erdsonden-Wärmepumpe hat höhere Investitionen als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Da die Temperaturen im Boden jedoch unabhängig von der Lufttemperatur ganzjährig etwa zwischen sieben und 13 Grad Celsius betragen, weisen sie eine höhere Effizienz und somit tiefere Stromkosten als die Luft-Wasser-Wärmepumpe auf. Je umfangreicher eine Liegenschaft saniert wurde, desto weniger Bohrmeter werden benötigt und desto wirtschaftlicher wird die Erdsonden-Wärmepumpe. Zudem kann mit einer eigenen PV-Anlage ein Teil des Stromverbrauchs der Wärmepumpe lokal erzeugt werden.

Wie Erdsonden-Wärmepumpen über das Baselbieter Energiepaket unterstützt werden, erfahren sie hier.

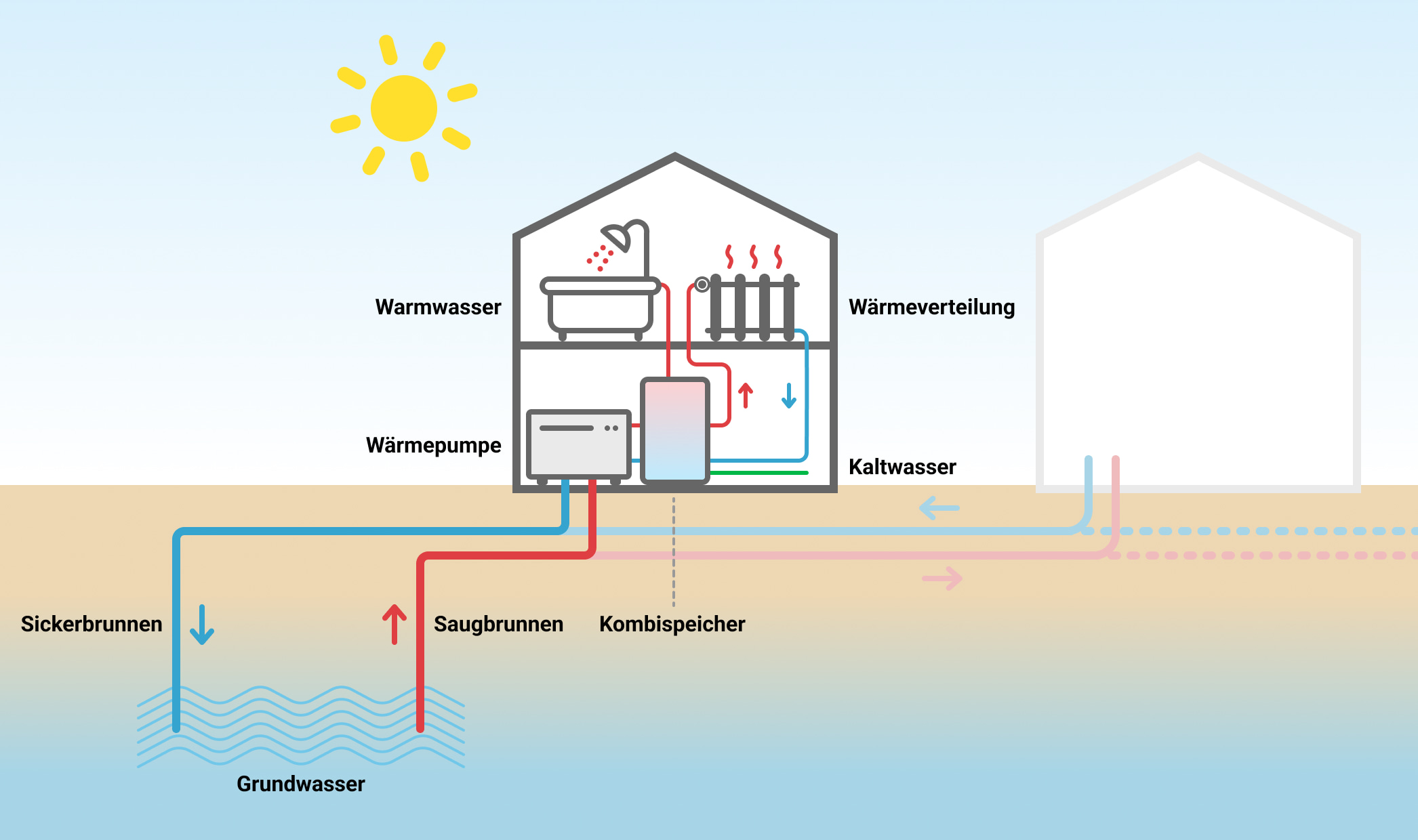

Grundwasser-Wärmepumpe

Grundwasser-Wärmepumpen funktionieren nach demselben Prinzip wie Luft-Wasser- oder Erdsonden-Wärmepumpen. Sie entziehen dem Grundwasser Wärme und erhöhen die Temperatur mit dem Einsatz von Elektrizität. Bei Grundwasser-Wärmepumpen wird das Wasser über eine Grundwasserfassung einer Wärmepumpe zugeführt und nach der Wärmeentnahme in einer Rückgabestelle wieder versickert.

Um Einwirkungen auf das Grundwasser möglichst gering zu halten, sind zentrale Anlagen für mehrere Nutzer anzustreben. Im Kanton Basel-Landschaft werden aus diesem Grund nur Anlagen mit einer Entzugsleistung von mindestens 50 kW zugelassen und Einzellösungen sind i.d.R. nicht bewilligungsfähig. Auch aus Kostengründen sollte eine Wärmenutzung aus dem Grundwasser möglichst gemeinsam mit den EigentümerInnen benachbarter Grundstücke geplant und realisiert werden.

Die Grundwasser-Wärmepumpe weisst höhere Investitionen als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe auf. Da die Temperaturen des Grundwassers ganzjährig stabiler sind und insbesondere im Winter häufig über denen der Lufttemperatur liegen, weisen sie eine höhere Effizienz und somit tiefere Stromkosten als die Luft-Wasser-Wärmepumpe auf. Je umfangreicher eine Liegenschaft saniert wurde, desto wirtschaftlicher wird die Grundwasser-Wärmepumpe. Zudem kann mit einer eigenen PV-Anlage ein Teil des Stromverbrauchs der Wärmepumpe lokal erzeugt werden.

Die thermische Nutzung des Grundwassers im Kanton Baselland ist bewilligungspflichtig und bedarf einer Konzession. Voraussetzung für die Erteilung einer Konzession ist die Erstellung eines hydrogeologischen Gutachtens.

Wie Grundwasser-Wärmepumpen über das Baselbieter Energiepaket unterstützt werden, erfahren sie hier.

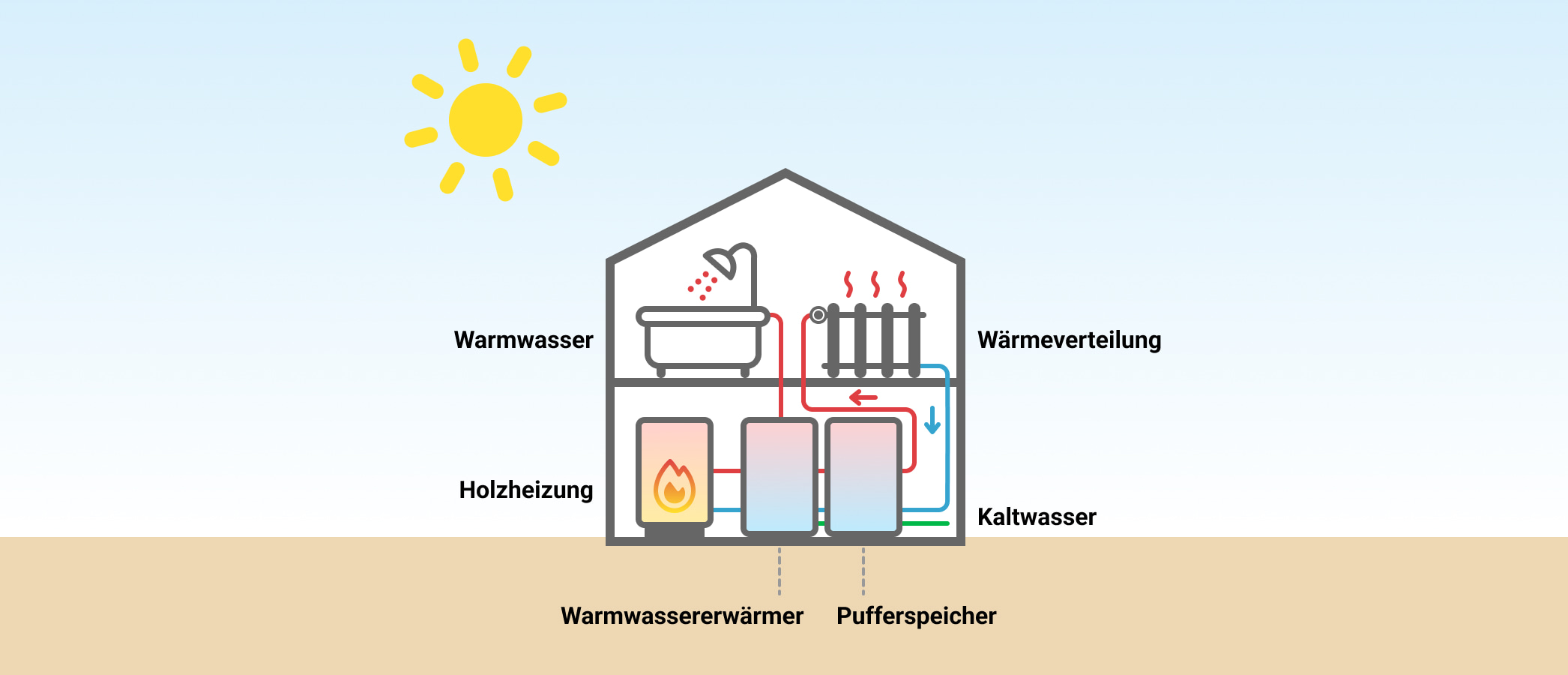

Holz

Holzheizungen können dort eingesetzt werden, wo in Zukunft weder Fernwärmeanschlüsse noch Wärmepumpenlösungen realisierbar sind. Dies können Stückholz-/Pellet-Feuerungen mit Tagesbehälter oder automatische Holzfeuerungen sein. Aufgrund der regional begrenzten Verfügbarkeit der Ressource Holz und den Umweltauswirkungen von Rauchgasen in Wohngebieten, haben Holzfeuerungen für Raumwärme jedoch nicht erste Priorität. Zudem wird Holz in Zukunft teilweise Prozesswärme in der Industrie ersetzen müssen, welche momentan noch mit Erdgas erzeugt wird.

Aufgrund der erheblich gestiegenen Nachfrage nach erneuerbaren Energieträgern kann die Verfügbarkeit von Energieholz eingeschränkt sein. Entsprechende Preisschwankungen können nicht ausgeschlossen werden.

Wie Holzheizungen über das Baselbieter Energiepaket unterstützt werden, erfahren sie hier.

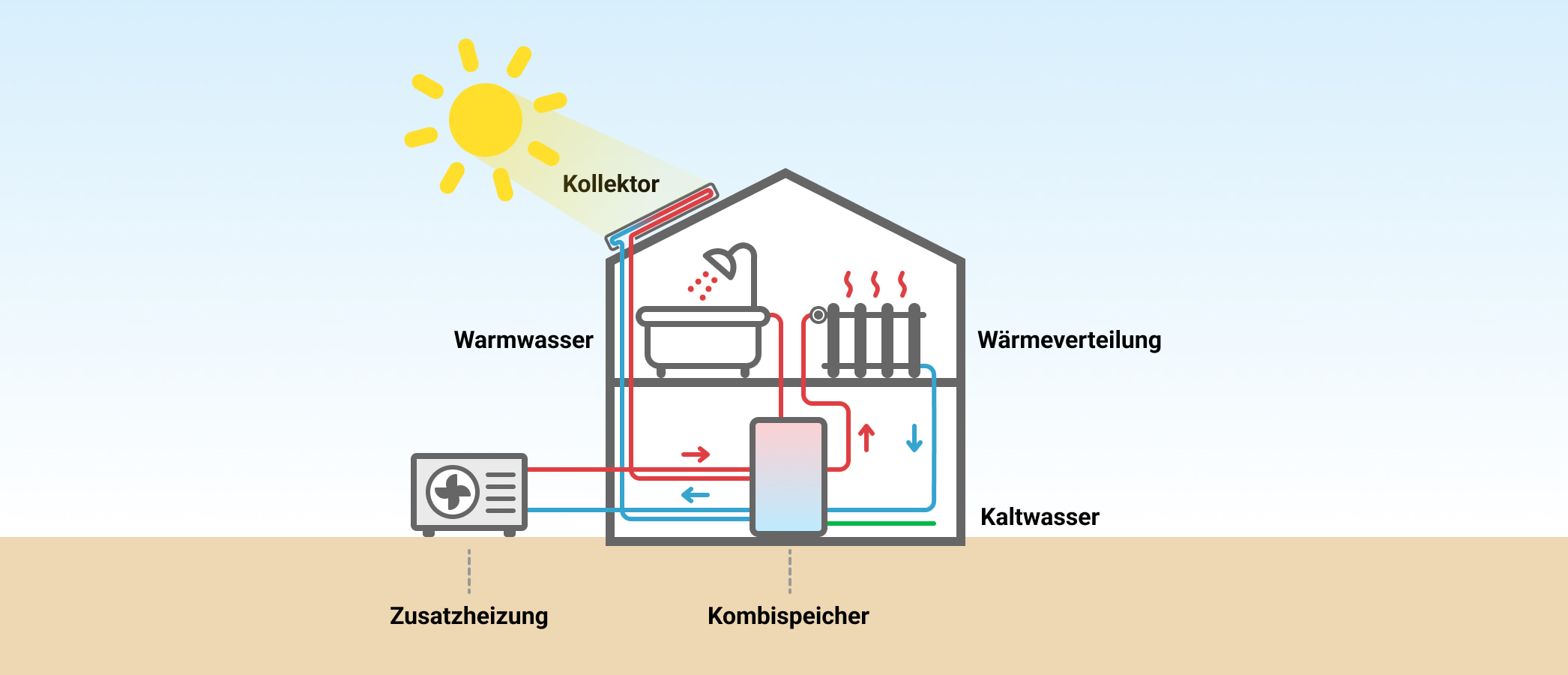

Solarwärme / Solarstrom

Mit Sonnenkollektoren nutzen Sie die Wärme der Sonne, um Warmwasser – zum Duschen und in der Küche – zu erhitzen. Mit einer kleineren Solarwärmeanlage kann die Wärme für einen relevanten Teil des Warmwassers durch Sonnenenergie bereitgestellt werden. Im Sommer deckt die Anlage fast den gesamten Bedarf, im Winter nur einen kleinen Anteil.

Mit grösseren Anlagen ist es auch möglich, mit der Solarwärme bestehende Heizsysteme zu unterstützen bzw. den Brennstoffverbrauch von Gas- oder Ölheizung zu reduzieren. Als alleinige Heizung eignen sie sich nicht. Solarwärme kann auch verwendet werden, um im Sommer Sonnenwärme über Erdsonden im Untergrund zu speichern und im Winter mit Wärmepumpen wieder zum Heizen zu nutzen.

In Kombination mit Luft-Wasser Wärmepumpen empfiehlt sich eher die Installation einer PV-Anlage zur Stromproduktion. Dies hat den grossen Vorteil, dass der produzierte Solarstrom optimal genutzt werden kann. Die Wärmepumpe kann so eingestellt werden, dass sie genau dann Strom braucht und als Wärme im Warmwasser oder im Gebäude selbst speichert, wenn die Sonne am stärksten scheint. Damit sparen Sie Stromkosten und entlasten das Stromnetz.

Hauseigentümer*innen erfahren auf sonnendach.ch, ob und wie gut sich ihr Dach oder ihre Fassade für die Produktion von Wärme aus Sonnenenergie eignet.

Wie Sonnenkollektoren über das Baselbieter Energiepaket unterstützt werden, erfahren sie hier.

Mikro- oder Nanowärmeverbünde

In eng aneinandergebauten Wohneinheiten wie zum Beispiel Reiheneinfamilienhäusern (REFH), kann ein Mikro- oder Nanowärmeverbund eine gute Option darstellen.

Bei einem Mikroverbund erfolgt der Ersatz aller fossilen Heizungen einer Häuserzeile durch ein einziges erneuerbares Wärmepumpensystem. Dieses System erzeugt sowohl die Raumwärme als auch das Brauchwarmwasser für die ganze Häuserzeile. Anstelle von separaten Wärmepumpensystemen für jedes einzelne REFH wird nur ein einziges verwendet. Die bestehenden REFH werden mittels Kernbohrungen erschlossen und miteinander vernetzt. Entsprechende Steuerungs- und Ablesekomponenten sorgen dafür, dass der effektive Wärmebedarf der einzelnen REFH gemessen und abgerechnet werden kann.

Bei der Variante Nanoverbund erfolgt der Ersatz der fossilen Heizungen im Gegensatz zum Mikroverbund stufenweise und nicht auf einen Schlag. Entsprechend kommen dort meist auch mehrere kleinere Wärmepumpen zum Einsatz, die sich gegenseitig ergänzen.

Mikro- oder Nanowärmeverbünde sind effizienter und somit kostengünstiger als individuelle Systeme. Sie erfordern jedoch ein koordiniertes Vorgehen und eine vertragliche Einigung zwischen den Nachbarn.

Weitere Informationen und schematische Darstellungen zum Thema finden sie hier: